A Montse y a José M.

I

“Ici se rebatit ce monde nouveau, construit comme la mystique qui fait une technique pure”, escribe Le Corbusier de los estudiantes de las Vjutemás-Vjutein: “…la foule écrasante des étudiants avec toujours pénurie vestimentaire. On s’écrase, on s’étouffe. Alex Vesnine sourit à perpétuité”[1]

Le Corbusier observa; los alumnos de las Vjutein, en lo que hacen una idea de sí mismos, prolongan la pobreza de la vestimenta en la técnica pura; la pobreza exige sólo lo elemental: ideas livianas, liberadas de cualquier manierismo atávico.

En los talleres técnicos a los pobres se los reconoce a primera vista; en el taller de Nikolái Ladovskii, o en el de Vladimir Tatlin. Visten a la vieja usanza, con la kosovorotka, el cincho por encima de la camisa y la cabeza cubierta. En 1926 el Comité Central demandaba que una buena parte del cuerpo estudiantil tuviera orígenes de clase, lo cual explica también ese no sé qué de oriental en ellos; eco de un proverbio, tal vez, el de las memorias de Benedikt Livsic: los rusos miran con un ojo a oriente y medio a occidente[2]. En la sencillez pródiga de los alumnos algo inequívoco prevalece, esta suerte de obstinación que quita la máscara de una apariencia deseada; gente que viste tan pobre, tiene que saber habitar en la pobreza.

II

Al término de la guerra civil, recuerda Miturich, por la budenovka se sabía cuáles acababan de llegar del frente; otros, exhibían con orgullo los iconos de lo nuevo y se paseaban con el viejo lábaro del tiempo de los zares. Hay algo en ellos como de vagar de un lado para otro, y en ese ir y venir lo anuncian; algo se va y algo se queda: “vozhdi umirayut a delo zhivet”[3]. El movimiento de los días parece un metrónomo que nunca se detiene; la raíz de todos los males, decía Nicolái Punin: “nada se mueve a ninguna parte, nada se queda quieto”[4].

Parece ser que sólo Tatlin, con astucia sobre los demás, se dio cuenta de que los rusos necesitaban “cosas tan sencillas como la sencilla y primitiva vida de Rusia”; esto le confió a Nikolái Punin, y quizás por saberse fuera de la vanguardia ideológica en 1922[5]. No hay resentimiento, aunque a Tatlin lo tomen por “un diletante de las cacerolas útiles en una época de tránsito”[6]. En lo que Tarabukin habla del advenimiento de la técnica moderna, así que Tatlin haya quedado a remolque de su época, tiene más pinta de una ironía de la pobreza consumada. Ironía que no sabría decir hasta qué punto asumen algunos historiadores de aliento sansimoniano, no sin cierta ingenuidad, con el auspicio de un rigor más propio de los hábitos que de los objetos; un rigor con los prejuicios idealistas que considera el ser una cosa muy difícil y el tener una relativamente fácil; decía, no sé hasta qué punto asumen tales concesiones, y toman la vanguardia como una particularidad del propósito bolchevique de reducir los límites de lo razonable.

“Tatlin pasó por aquí, muy deprimido por sus necesidades materiales, y dijo: si me saltan, voy a quemar y romper todas mis cosas, y no dejaré nada”, anota Nicolái Punin en 1925[7]. Sabe bien Punin de las condiciones del cuarto comunal de Tatlin; por no hablar de los que habían quedado aún más rezagados, Ósip y Nadiezhda Mandelstham, que por lo demás, se pasaban el día pensando en una vaca. La pobreza es un hecho sintomático que a veces se tergiversa y se omite en el insistente relato de una vanguardia aplicada. La escasez de materiales afectaba incluso a los arquitectos, como Konstantín Mélnikov; la carencia lo determinaba todo.

Nada los aplazaba en su trabajo. A falta de bienes, de la hipocondría de los tiempos uno se liberaba trabajando; este fue más o menos el consejo que Tatlin, con melancólica ironía, le dio a Anna Ajmátova en cierta ocasión: “todavía puede uno andar entre la gente, sólo si se continúa trabajando”[8].

En el trabajo de los ingenieros mecánicos del contexto de los primeros koljós, a los que Andréi Plátonov llamaba sin ningún reparo “artesanos”, había una “calidad secreta del cálculo” que no parecía cosa de la técnica: en lo que aquellos ingenieros-mecánicos convertían unos mecanismos en otros (ajustando las partes y reparando piezas en primitivos talleres, así que de un motor que había sido sistema de transmisión mecánica podían luego fabricar un generador eléctrico, añadiendo por ejemplo una turbina artesanal[9]), la economía de los medios traía consigo una sombra técnica, que me atrevo a llamar, más bien, “estandarización de las manos”.

Decía con sarcasmo Mélnikov de sí mismo, y de los demás por ende; “por lo menos, el arquitecto de las quimeras Mélnikov, hace edificios que se mantienen en pie”. Erich Mendelhson, que fue el primero de los arquitectos occidentales en documentar y analizar críticamente la construcción de los primeros edificios de la vanguardia, se dio cuenta que todo lo nuevo en Rusia se hacía con métodos arcaicos, que las ideas se ajustaban a los medios, y que el uso de la madera era tan generalizado que hablar de una arquitectura de acero y cristal, o una cultura de los materiales sintéticos, era como hablar de una quimera.

La quimera sugiere que tantos objetos de las Vjutemás-Vjutein, que marcan el efímero ascenso y descenso de la vanguardia soviética, a veces, parecen resaltar la calidad pobre de su manufactura. Tenemos el biberón de Tatlin, y quién sabe si con toda premeditación hace visible la pobreza adrede[10]; “tratamos de encontrar en el propio material unas condiciones previas a una forma”[11] escribe Tatlin, poco antes de arremeter contra el principio formal que dilapidó el constructivismo seminal: “reducirlo todo a una presencia mínima: reducirlo”; “un necesario drenaje tan sólo”[12]. Para Tatlin el mobiliario de los alumnos de Rodchenko, resalta lo predecible del aspecto lineal, austero y parco, en la medida que las formas se imponen sobre los materiales[13]. Por esta reducción eidética, que Rodchenko prodigó en los términos de un “trabajo abstracto”, en lugar de aplicar las funciones a las necesidades, en los talleres técnicos se reducían las necesidades a la primitiva estructura de las cosas.

III

Rodchenko pensaba que la “eficiencia” era indisociable de la síntesis abstracta. Que la técnica sólo podía fabricar objetos abstractos, “trabajados abstractamente”; cuando la producción (en el ejemplo occidental) se caracterizaba precisamente por una maniobra inversa: multiplicar objetos, cuantos más mejor, sin reparar en la complejidad formal o técnica de los mismos. En esto Tatlin se lleva la palma, y viene a decir algo así con su crítica a los “procesos abstractos” del racionalismo plástico y del suprematismo; vosotros haced, haced, que otros ya vendrán luego a multiplicarlo todo como los peces y los panes. Una maniobra equiparable era el incremento exponencial de imágenes vernáculas que generaba la imprenta soviética (lubki-socialistas, y retratos hagiográficos de los líderes comunistas), sin reducir el nivel icónico de las imágenes; antinomia, pues, de los carteles de vanguardia del agit-prop, por mucho que Rodchenko se vanagloriase de su trabajo de propaganda: “Moscú entera estaba cubierta con lo que hacíamos…”[14]

En la síntesis geométrica de las sillas y los aparadores se escondía el anhelo secreto de una vida más sencilla. Rochenko le remitía a Stepánova en las cartas de París, durante su viaje con motivo de la instalación del pabellón soviético de Mélnikov[15]:

¡Querida Mulichka!

Aquí hay millones de cosas, te marean, quieres comprarlo todo y llevarlo a nuestro país. Producen tantas cosas, y todos parecen pobres porque no pueden comprarlas. Para vivir aquí, hay que estar en contra de todo esto o hacerte un ladrón. Por esta razón he comenzado a querer las cosas desde nuestro punto de vista. Ahora entiendo al capitalista, al que todo le parece poco; las cosas son el opio de la vida. Sólo se puede ser comunista o capitalista. Aquí no puede haber nada intermedio.

“Por qué vi occidente, me gustaba más cuando no lo había visto”, escribe Rodchenko a Stepánova. Hay siempre en aquellas cartas un deje de meditada sencillez que luego se vuelve con sobrada impertinencia sobre los artistas de la vanguardia occidental. “Nuestros objetos en nuestras manos deben ser también iguales, también camaradas y no esclavos negros y lúgubres, como aquí (en París)”[16]; no hacer nada, o coger las cosas y hacerlas a nuestra manera, remite una y otra vez a Stepánova; lograr que los objetos cobren sentido y se hagan depósito de nosotros mismos, “que se hagan nuestros camaradas”; “qué sano y sencillo es Oriente, esto se ve con tal claridad solamente desde aquí (en París)”[17].

IV

Cuenta Viktor Shklovski al final del Salto del caballo (Moscú-Berlín, 1923), de una partida de huérfanos de la revolución que andaban siempre en la Estación Nicolás de San Petersburgo. Cuando las milicias (“los pastores”) llegaban para atraparlos y meterlos en el orfanato, corrían en todas las direcciones y finalmente trepaban un monumento ecuestre del zar Alejandro III, rodeado por cuatro mástiles de los que tendían algunas cuerdas, y por un andamiaje de madera. A Shklovski no le daban la impresión de ovejas descarriadas, y hacía una exégesis que lo resume todo con una concisión maravillosa: “después se acostaban en el suelo, en ese extraño lugar (entre las patas del caballo); en el espacio vacío debajo de los tablones que separaban al zar Alejandro III de la revolución” [18].

Con esta observación Shklovski remite a una idea que a lo largo de del Salto del caballo se repite y sugiere una lente discontinua, que se refracta a sí misma y produce la impresión de dos momentos distintos: un momento que se esparce y se distrae en los lugares comunes de la vanguardia, en la pobreza de la geometría y la materialidad sublimada; y a la vez, un tiempo que nunca termina de consumar. Es una quimera lo que emborrona esa lente rusa, e impide ver el signo de los tiempos que Shklovski va encontrando inscrito en los lugares y en los objetos. La quimera se interpone en el espacio y en el tiempo, y confunde la dirección de la vanguardia; si es que, en efecto, la vanguardia tenía dirección o cometido distinto que moverse de aquí para allá, provocando intervalos, como el salto del caballo en el ajedrez. Algo así decía Andréi Platonov sin ninguna ironía (a quién por cierto Shklovski conoció en Vóronezh[19]): “vamos sin rumbo, hasta donde nos paren, si nos das la vuelta, caminaremos hacia atrás”.

Por otro lado, está la arquitectura-construcción que se erige en un medio que no adolece de lo pragmático occidental, como sucedía con los objetos (veshch) a los que se refiere Rodchenko: “los objetos tendrán sentido y serán amigos y camaradas del hombre”[20]. Rodchenko contraviene aquello que señaló con perspicacia Karel Teige, quien consideraba que las casas comunales alemanas no eran viviendas propiamente, sino cobijos. Espacios mínimos, y de una pragmática evidente en el contexto de los cinturones proletarios occidentales; la pragmática capitalista, y su pobreza particular.

La misma pragmática se pretendía en la URSS, no obstante; tal caso el de las barracas de los arquitectos de la brigada de Ernst May: en Magnitogorsk, algunos de aquellos constructores trabajaban con las sospechas de que no habían entendido bien su propio cometido, o que no se habían preguntado siquiera para qué o para quiénes construían aquellas casas. El arquitecto comunista Johan Niegemann, por ejemplo, narra en su diario cómo los nómadas kirguises, a su paso por Magnitogorsk, utilizaban las casas soviéticas de meadero, y en el mejor de los casos como un almacén de alfombras.

“Almas pobres” (dushevny bednyak), llamaba Platonov sin pesadumbre a los soviéticos que habitaban aquella pobreza nueva, los proletarios de Vprok; “nada les ata a las casas”. El koljós o las ciudades de barracas son un espacio pre-técnico, en donde conviven los mineros, los obreros de las fábricas de antes de la revolución; sus formas, costumbres, hábitos y creencias. Recordaba Pavel Bazhov, a su vuelta del frente de los Urales en 1922, que la técnica moderna era como la irrupción de las viejas fábulas en el hastío de los lugares remotos; la técnica: una simple lámpara de Ilich, o una avioneta, como la que utilizaban de tribuna Andréi Plátonov y Víktor Shklovski en Vóronezh. En esa misma tribuna, la inopia de los habitantes del viejo imperio se quebraba con la parusía del final de la historia. Hay que leer a Marx, alentaban los bolcheviques con acritud: “la historia terminó, y tú no te has enterado”.

He aquí una suerte de coincidencia anticipatoria, una distonía, o la irrupción del tiempo a golpe de martillo. Tiempo tallado en las formas, sugería Shklovski en el Salto del caballo, cuando las formas viejas quedaban petrificadas, y perdían sus cualidades táctiles. Había que hacerles entender a los proletarios que la historia había terminado. Aunque no era precisamente un golpe de vanguardia, “un relámpago”, sino la monotonía de la técnica, lo que le iba dando forma a los días.

V

La desubicación, y el desarraigo ornamental de los interiores de aquellas barracas en las que se alojan Niegemann y Gerda Marx, propician una similitud equívoca pero incontestable con la pobreza de las arquitecturas soviéticas; de manera que no sabemos nunca con certeza cuándo hablamos de la pobreza que viene o de la que se va. Tanto más difícil diferenciarlas por fuera: en mitad de Magnitogorsk, quién no confundiría aquellas casas y las estructuras errabundas de los paneles pedagógicos que Malévich incluyó en la publicación de 1927 para la Bauhaus: el mundo sin objetos. No sin cierta ironía Málevich lo había visto con tenebrosa lucidez; la arquitectura occidental terminará por alcanzar las ideas del suprematismo[21].

La sombra del suprematismo es ancha y oscura. Mucho antes de la llegada de los arquitectos occidentales, decía El Lissitzki: “sería miserable ver el espíritu de la época solo en la falta de ornamento y de perfil; lanzar todo a lo concreto es peligroso” [22]. Sin forma concreta y sin la traza ubicua de los anhelos; no parece haber tal cosa como una “forma”. Una última consideración retórica antes de pasar a otra cosa: ¿el tránsito (de la época) era un problema de medios o de fines; de forma o de contenido? Prosigue El Lissitzki; no hay tal cosa, y lo que uno encuentra en el vacío vernáculo de la revolución es el atisbo de una quimera; o como dice de los talleres de izquierda, “un comienzo de algo”. Algo que comienza, o que es principio y nada más, sin la marca indeleble de la historia.

Los constructores de las Vjutemás-Vjutein

VI

En el tiempo que se prolonga hasta el primero de los planes quinquenales, una partida de arquitectos pugna por encontrar la expresión de lo común, un “nosotros” que a Lunacharski le parecía la única idea sólida de lo proletario. Y lo encuentran, antes que nada, en un ideario común; expresión de lo unitario, que lo acapara todo: los hábitos en su doble acepción, vestimenta y costumbre, las cosas y la lengua. “Bastaba que sonara la campanilla del soviet”, decía Nadiezhda Mandelstham, “para que los proletarios pasaran de la lengua doméstica a una lengua oficial”.

Todo lo viejo, de tan viejo, resulta menos remoto que la burguesía; y por ello está en consonancia con los haberes de un credo moderno. “L’enseighement (au Vhutein) est une massive manifestation d’un credo moderne”, dice Le Corbusier. Vestidos a la vieja usanza se empeñan en alcanzar la consumación de la idea, una forma de lo común; “…collaborent constamment (contrairement à nous). Qualité individuelle? Voire! C’est une autre forme plus collective, car il y a déjà effectivement une unité de tendance qui unit tous jeunes et qui oblige même les vieux” [23].

No por casualidad consideraba Anatoli Lunacharski que la facultad de arquitectura estaba a la vanguardia de las demás. De aquellos arquitectos se podría decir algo parecido a lo que Plátonov dio cuentas en algún cuaderno de Vóronezh, en verdad, “que se hallaban ocupados permanentemente en imaginar algo, por lo que la idea de sí mismos se les desplazaba al exterior”[24]. Aquella “técnica pura” de la que habla Le Corbusier, nos trae la sospecha de que quizás sea la técnica ensimismada (las artes), y no una objetividad cultivada como técnica moderna, el signo de un anonimato que parece evocarse a cada momento. De modo que ese “algo imaginado” debió ser un hecho compartido, y el “sí mismo” un espacio común.

“Or, je trouvai pas des antagonismes spirituels, mais des adhérents fervents à ce que je considère comme fondamental dans l’oeuvre humaine”; a Le Corbusier las arquitecturas de los camaradas de la OSA y de ASNOVA, los dos grupos de arquitectos en los que se repartía la vanguardia soviética en los talleres, le sugerían algo más que las funciones vulgares de la pragmática burguesa; “l’intention élevé qui soulève cette oeuvre au-dessus des simples fonctions de servir et qui lui confère le lyrisme qui nous caractérisées, si possible, les plus pures’[25].

VII

La técnica pura (“le plus pure!”) es como la exégesis revolucionaria de los viejos comunistas, los de 1905, quienes a base de expresar cada uno a su manera el fin del socialismo, daban la apariencia de una uniformidad informe. Es lo que les inclina al comunismo; “cada cual actúa por su cuenta, exactamente igual al resto”[26]. Tal impresión se llevó Bruno Taut, incapaz de distinguir entre constructivistas y formalistas (racionalistas) [27]; “todos parecían lo mismo”, y al mismo tiempo recuerdan la “llamada al elementarismo” de Raoul Hausmann, Hans Arp, Ivan Puni, y Moholi Nagi, publicada en De Stijl (v.4, n.10, 1922), quienes pedían la libertad de todos los estilos para conseguir un estilo mayor.

Las “brigady” se hacen retratar en las Vjutemás y evocan la sinergia de una “laboriosidad como fin”. Fines y medios no se distinguen. Hilan cada uno a su manera los patrones de algo: un camisa, quizás, un plato, un banco y una silla, una maqueta de una torre de riego. No es el hombre el que hace las cosas, sino la cosa (veshch) la que hace al hombre. Los constructores de las Vjutemás le presuponían valores formales propios a las arquitecturas soviéticas; el hombre está hecho a la medida de la arquitectura nueva, se ajusta en sus necesidades, disminuye a medida que disminuye su espacio, y se ensancha cuando puede; escribe El Lissitzki en Izvestia ASNOVA: “las tatarabuelas creían que la tierra es el centro del mundo, y que el hombre es la medida de todas las cosas… el hombre es la medida para el sastre, pero la arquitectura mide la arquitectura”[28].

VIII

Antes de la reforma de los distintos departamentos de las Vjutemás en 1923, Nikolái Ladovskii con la ayuda de otros profesores, Vladimir Krinskii y Nikolái Dokuchaev, establecieron un taller de arquitectura común para toda la izquierda, la Obmas (acrónimo de “unión de talleres de izquierda”), con el fin de hacer frente a la hegemonía de los arquitectos académicos. El profesor Ladovskii, que impartía clases en uno de los kontsentr del curso básico de las Vjutemás, el así llamado taller de Espacio y Volumen, había sido el artífice de un método nuevo. El método de enseñanza, según Lissitzki, se había improvisado sobre la marcha, y proponía a los alumnos-arquitectos construir directamente en un campo de pruebas, a escala 1:1, de acuerdo a dos intenciones distintas; la tectónica pura y el utilitarismo[29].

En el libro de la facultad de arquitectura, publicado en 1927, Christina Lodder identifica cuatro tipos de trabajos de taller: las construcciones planiformes, las que se reducen a una superficie casi bidimensional, sin tomar en consideración el espacio fuera del marco; una proyección volumétrica, cuando las maquetas estaban pensadas en relación al espacio circundante; un tercer tipo de ejercicios dirigidos a la exploración de las propiedades concretas, tanto de las formas como de los materiales, es decir, ejercicios que se extienden a lo ancho y a lo largo, que se organizan de manera vertical, que se organizan en función del peso, de la masa, y del volumen; y un cuarto tipo de maquetas que mezclaban todas las anteriores[30].

Lo primero que nos sale al paso; en estas maquetas, incluso cuando conocemos los diferentes nombres de los alumnos, se hace visible una repetición constante. A saber, un ejercicio extenuado de un mismo oficio sobre la misma materia, o bien, la formulación misma de un arkhé: “el material básico de la arquitectura es el espacio”[31]. Arquitectura espacial, y se podría decir, “arquitectura de aire”, a juzgar la deriva y la influencia de las supercherías arquitectónicas de Málevich. Dudo que los racionalistas fueran tan lejos como Málevich; para Ladovskii el espacio era una arquitectura en negativo de vanos y cavidades, una réplica de los problemas formales que Le Corbusier encara en la primera parte de Vers une architecture; ahí se dice que las formas primarias son las más claras y sencillas, y por tanto las más bellas para los niños y los salvajes, indistintamente. No hay arquitectos primitivos, creo que decía Le Corbusier, “sólo medios arcaicos”.

Hasta Moiséi Ginzburg, afín a su amigo Le Corbusier, en su libro sobre los ritmos de la arquitectura (un libro poco citado y un poco incómodo en esto del constructivismo, por su tesis formalista) parecía apuntar que los arquitectos sólo buscan establecer un orden, entender un ritmo en el espacio. “El ritmo (dice Ginzburg) es una fuente de satisfacción estética, un elemento del arte inherente al ser humano, desde el bárbaro hasta el más refinado representante de las épocas más ilustradas”[32]. Ritm v arjitekture, se había publicado en 1923, un año antes que su propedéutica constructivista Stil’ i epokha. Vamos, que sólo un año antes de tanta prédica funcional, lo que auguraba el sino de la “construcción-arquitectura” era una inclinación a la sencillez o la barbarie de las formas, a la pobreza de los ritmos inherentes en el hombre de la vanguardia, un verdadero primitivo; o bien, esa idea de que la geometría era al arquitecto lo que un torno al alfarero.

Claridad y sencillez; economía formal y pobreza; ordenamiento[33]. “Nos referimos a la alternancia regular de los llenos y vacíos”, decía Moséi Ginzburg en los ritmos de la arquitectura, con un lenguaje claramente formalista: “(nos referimos) a una ley clara, fácilmente perceptible”; “el ritmo es una fuerza básica, ese sistema que ordena en el espacio las formas y crea distintas agrupaciones; agrupa las formas y las condensa en un lugar, cortándolas en otro, levantándolas o extendiéndolas a lo lejos” [34]. “Leyes claras y formas sencillas”; lo que está claro es que se trata de un texto primerizo, y a Ginzburg no le urge ocultar los términos o revestirlos con la jerga derogatoria del funcionalismo.

Vladimir Krinskii, compañero de Ladovskii en la Obmas, apuntaba mejor lo que se traían entre manos los racionalistas. Decía Krinskii, que la forma en que miramos tiende a la heurística y el ojo establece un orden en función de las formas sencillas (geométricas) que llevamos dentro[35]. Más sencillo aún, que mirar significa ir poniendo aquí y allí, cubitos, cilindros, pirámides, planos convexos, y cóncavos, etc. etc.

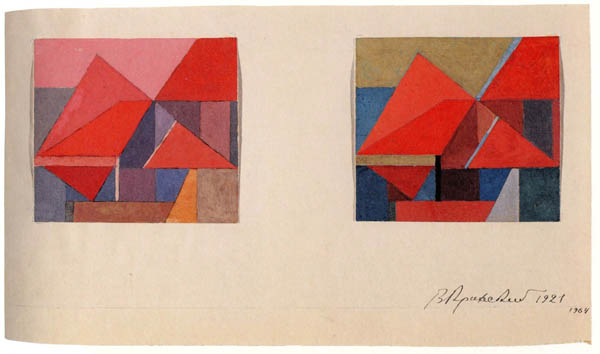

Arquitectura de cubitos[36]; como los cilindros, y cubitos de yeso, que vemos en la mesa de Málevich. También Málevich indagó en unas arquitecturas soviéticas a las que llamó planites y arjitektones. Y lo curioso es que Alexei Gan ya consideró en 1927, en la revista SA, los arjitektones de Málevich entre las maquetas del curso básico, en tanto que se basaban en el ordenamiento (kompositsiya). Veamos lo que decía Alexei Gan:

¿Qué son estas arquitecturas suprematistas? Ello es (dice Málevich) `la primacía de las masas de volúmenes y su solución espacial sobre el peso, movimiento, y dirección´. Al pensamiento materialista, esta formulación metafísica no le dice mucho, más bien nada. Pero Málevich no sólo habla, sino que hace, y lo que Málevich hace tiene gran importancia psicológica. En sus nuevos volúmenes suprematistas y combinaciones volumétricas no hay el menor rastro de atavismo[37].

Alexei Gan no falla: los medios podían ser distintos, las teorías divergentes, pero rara vez encuentra uno diferencia en los fines inmediatos del suprematismo-formalismo y del constructivismo, a saber, la liberación de las formas atávicas[38]. Yo no sé qué tenía Alexei Gan por atávico, pero sea lo que sea (y parece ser que tenía que ver con la forma y los materiales, con el “hacer” no-atávico de Málevich) nos sale al paso en las maquetas del curso básico.

IX

Las maquetas del curso básico se extienden a lo ancho, se organizan sobre un eje vertical; en otra ocasión, se alzan con dudosa convicción; se dividen, se unen; se contraen y se disgregan; se multiplican, como tres estadios de un mismo momento; a veces producen sombras que modifican las aristas, las confunden, las desarrollan como un fenómeno óptico-temporal; tenemos pues, algunas maquetas que actúan según el momento del día, o que alcanzan su claridad en el instante. La multitud de maquetas es el fruto de un trabajo en calma, manual y harto repetitivo; pero ni febril (expresivo), ni automático (técnico).

Los alumnos del curso básico aprenden de su esparcimiento táctil: aquí ponen vértices y los desarrollan en vectores; aquí trazan distancias, las unen; aquí pliegan un plano, y tensan otro con la cuerda de un arco. Las manos encuentran su finalidad en el hacer; elogio de las manos. La “geometría”, en tanto que trata de suspender cualquier signo de una experiencia previa, recuerdan un momento olvidado, cuando las manos de niño trazaban puntos de referencia en el mundo por primera vez. El ojo aprendía los volúmenes en los pliegues de un abrigo que cuelga en la percha; o en el dibujo rítmico de una alfombra. Con sólo mirar se podía reconocer la densidad, estimar el peso, la dirección, y el tránsito de la luz. Mirar significaba establecer un orden en el continuo de la materia; la geometría era una cuestión de distancias, y los sólidos gradaciones sencillas de una superficie luminosa.

X

Según la definición de Ladovskii, “la propia indicación de una construcción presuponía que en ella no debería haber un exceso de materiales o de elementos”, mientras que la composición implicaba “una jerarquía y una articulación de los elementos”. No hay que llevarse a engaño, una construcción no se circunscribe a una ley geométrica inexorable; y una composición no es una militancia en la línea recta sin más. Hace bien Vladimir Krinskii en remitirnos a Tatlin[39] antes que a Málevich; la fórmula de Tatlin expresa mejor el hacer de los constructores de las Vjutemás: “ponemos el ojo bajo el dominio del tacto”[40]. En los relieves de Tatlin se disuelve lo que de decorativo tenía para los constructivistas la línea recta, y apunta la deriva de un anhelo de sencillez distinto al de la geometría. Naturalmente, no son las particularidades de la forma lo que encontramos de común en unos y en otros; sino precisamente la idea de que las cosas han de liberarse de cualquier contenido y función atávica, o la idea de que todo el sino de la vanguardia tiene que quedar en una superficie sencilla.

Por decirlo sin rodeos, haciendo lo que a cada uno le venía en gana, en la vanguardia soviética todos acabaron haciendo cubitos, cilindros, y pirámides, intersecciones de planos, etc.etc.; ismos que parecen siempre lo mismo, bajo diferentes lógicas. Lo que Kandinski hubiera llamado sin ambages un “espíritu”. La línea recta es una hipnótica fascinación por el trazo pulcro de los mecanismos; o simplemente un signo de barbarie. “Kandinski se empeña en demostrar científicamente que los círculos son azules, y yo sigo convencido de que son rojos”, decía Schlemmer en su diario, cuando eran compañeros de cátedra en la Bauhaus. Es cierto que sólo Kandinski, en parte, se acercó más a una ciencia de las formas; aunque Ladovskii (habían sido compañeros en el Inkhuk) también quería sistematizar una “psicología de las bases geométricas” en su laboratorio psicotécnico. Por cierto, una cueva llena de curiosos artilugios óptico-luminosos de los que todo el mundo hablaba con deleite, tal que niños que habían mirado por primera vez en un caleidoscopio. A Kandinski le bastaba con mirar las geometrías de los joyeros pintados de los artesanos muniqueses para encontrar una “resonancia interior”. Mucho me temo que a Schlemmer le hubiera parecido más ridículo un “paralelepípedo en calma” que un “círculo azul”[41].

Algo más sobre las maquetas del curso básico. Los volúmenes bajo la luz y los cubos de colores

XI

Los dos alumnos de Nikolái Ladovskii que Rodchenko retrató hacia 1929 en los talleres de las Vjutein, trabajan pacientemente con la luz. A través de los vanos de la estructura ortogonal de cartón, pasa la luz de un amplio ventanal. Cada maqueta tiene una perspectiva, una dirección. Rodchenko deja constancia de un proceso, y de un tránsito de luz.

Alumnos y profesores documentaron muchísimas maquetas (además de otros objetos, por ejemplo, en los talleres de metal y madera) y lograron una iconografía peculiar bajo unas condiciones de luz meticulosamente ensayadas. Incluso maquetas de papel en las que apenas se definían aristas o tenían una composición plana, demasiado frontal. Hasta el más insignificante de los objetos, así parecen haberlo entendido, adquiere un cuerpo solo por medio de la luz. La luz le confiere a la “cosa” cualidad plástica, y un desarrollo paralelo a su función. Tales “cosas” son el ejercicio de las premisas y los rudimentos geométricos que Le Corbusier describe en Vers une architecture: “la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz”. En verdad, la “advertencia a los señores arquitectos” de Le Corbusier continúa así:

Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros, o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas. Todo el mundo está de acuerdo con esto: el niño, el salvaje y el metafísico. Es la condición esencial de las artes plásticas[42].

“Claro y tangible”, algo cierto; claramente materializado, y que adquiere una solidez mínima en el tránsito de la luz. En esta definición que de lo harmónico se va formulando para sí mismo Le Corbusier, lo que tenía un desarrollo artístico-material se vuelve indisociable del estar en el mundo, y por tanto de afectos y funciones. La armonía; ya no sabría indicar Le Corbusier si es un carácter fisiológico, formal, o social.

La luz viste la arquitectura, y la envuelve correctamente; la superficie debe ser como una camisa sencilla, sin arabescos, en donde sólo se dibujen los pliegues según qué movimiento. En una arquitectura proletaria las funciones son los afectos; lo claro y lo tangible es un signo de dominio sobre la materia conquistada. La observación de Le Corbusier en los talleres de Vesnin no era banal. Gente que viste tan pobre, no tiene la necesidad de los arabescos. Esto mismo era una segunda “advertencia a los señores arquitectos”; dice Le Corbusier: “la superficie envuelve los volúmenes sin que éstos se conviertan en parásitos, sin que devoren el volumen y lo absorban en su beneficio: triste historia de los tiempos presentes”[43].

Los constructivistas abandonaron toda pretensión formalista al cabo de 1924; aunque no dejaron por ello de buscar la “sencillez y la claridad” por otros medios. La luz y el color (svet i tsvet), que curiosamente en ruso tienen una etimología común y casi indiferenciable, era el tema del sexto número de la revista SA-Arquitectura Contemporánea (es el año 1929, y poco le queda ya para declinar a la vanguardia). La mayoría de los artículos versaban sobre las cualidades materiales y la teoría gestalt; la correspondencia del color y los afectos, o del color y la impresión material que produce en un ratio de personas dadas. Queda en evidencia cómo el ostracismo del círculo cromático delata un clasicismo incoloro, o de un color marmóreo quizás, al que apela el racionalismo intransigente de Le Corbusier.

Lo cierto es que los constructivistas, sin por ello haber conseguido casas más habitables que las de Le Corbusier, eran grandes entusiastas de los colores artificiales y brillantes. Me decía un buen amigo que los colores planos y saturados del cubo-futurismo se debían quizás, a que los cubistas rusos habían interpretado el cubismo analítico francés a partir de reproducciones en blanco y negro a las que presuponían tonalidades brillantes. No es una mala intuición; si no fuera porque la mayoría de los cubistas rusos habían estudiado en Francia. Yo me inclino a pensar que tales cromatismos se debían a un cierto gusto vernáculo, como se hace más evidente luego en los textiles de Popova.

Casi lo mismo se podría decir de las arquitecturas, simples réplicas de cubitos occidentales, sólo que coloreados. Más aún, la publicación sobre la luz y el color de la SA parece haber coincidido en el tiempo, no por casualidad, con la estancia de Hinnerk Scheper en la URSS, el magnífico “cromatista” de la Bauhaus. Nada más lejos de la realidad, concebían un Partenón rojo y azul, verde y amarillo; un clasicismo coloreado; como la casita burguesa de los padres de Burliuk, en la vieja Turadia, una arquitectura “ornamental como una culebra” de colores; decía Livsic: “aquí hay algo homérico”. Hay que tener pocos prejuicios para decir que algo es homérico cuando está pintado con colores vivos, o con un color abigarrado e intenso, más propio de algunas aldeas rusas.

Uno de los logros más evidentes de la vanguardia de la primera mitad de siglo (y yo diría que único logro) fue la revalorización del color plano en la pintura y en la arquitectura por extensión. Que la luz y el color pase hoy como un tema de estudio menor en la vanguardia soviética a mí me da que pensar; y pienso en Málevich: la poca o nula importancia que le dio a la luz y el color, materia a la que le dedicó un texto, compilado en el paquete de manuscritos que conservó Anton von Risen en Berlín, en 1927. Hace no mucho escribía Ángel González en un magnífico antiprólogo para la traducción al castellano del mismo texto, que la “luz del saber” que anunciaba Malévich no era propiamente luz, “sino noche oscura del saber”; “una brecha negra en el prisma”; y que un texto que se anunciaba sobre la luz y el color sólo era en realidad sobre lo negro.

Devolverle el color a las cosas, como quien dice devolverle una luz diferenciadora e inteligible a una simple caja de madera, una tela, una alfombra, o las ilustraciones de un libro; devolverle el color a las cosas, decía, hacía menos intransigente los propósitos de aquella vanguardia rusa que se creía “funcional” y no encontraba las funciones por ninguna parte. Sólo en conclusión, comulgaba con aquella idea de pureza técnica, o en realidad con una pobreza impuesta por doquier, mucho menos habitable de lo que se suponía a priori.

“Formalismo…”, acusan los detractores; aquel formalismo que no fuera exacerbado ni místico, parece casi lo opuesto a una vanguardia desactivada luego, precisamente por llevar hasta lo exacerbado las conclusiones de la técnica; o las conclusiones del saber, en el caso de Málevich.

XII

Rodchenko a Stepánova, abril de 1925, París

Lo curioso es que todo el mundo trabaja y todo va bien, aquí en París, tal y como quisiéramos que fuera en nuestro país. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿A dónde quieren llegar? ¿Y con qué motivo? Entonces es cierto que es mejor marcharse a China y allí tumbarse, imaginarse no se sabe qué[44].

Volvemos a los alumnos agazapados en la ventana del taller; todo se iguala en una penumbra oscura. Trabajan; todavía no se pone el sol, pero la luz entra horizontal por la ventana y anuncia que no le queda mucho. En el suelo brillan, con la intensidad de las primeras estrellas, los trocitos de papel que van dejando caer en el proceso. Si las manos nunca interfieren entre el ojo y la maqueta, los materiales se muestran en cada vista tocados por las manos; la luz lo revela, anunciando que al cabo de poco todo se volverá a sumir en la penumbra; la materia frágil se hace y se deshace en el tránsito de luz. Luego sólo queda algo liviano, un “sí mismo compartido” o una idea de no se sabe qué.

Descargar pdf. Jose María Muñoz Guisado, FAKTA, septiembre 2014

[1] Vid. Cohen, Jean-Louis. Le Corbusier et la mystique de l’URSS, Mardaga, Bruxelles, 1987 (Le Corbusier, Agenda VII, 1 de octubre 1928, p.37- 40, FLC.); p.70.

[2] Vid. Livshits, Benedikt K. Polutoraglazyy strelets: Stikhotvoreniya, perevody, vospominaniya, Sov.pisatel’, Moskva,1989; p. 16

[3] *lit. “los líderes mueren pero la tarea sigue”

[4] Vid. Punin, Nikolay N. Diaries: 1904-1953, U.T.P., Austin, 1999, p. 152.

[5] Vid. Zhadova, Larissa. A. (editor) TATLIN, London, Thames and Hudson, 1988; p. 403 (“Rutina i Tatlin”, en: N. Punin, O Tatline, ed. I.N. Punina, V.I Rakitin, Literaturnoe-Khudozhestvennoe Agenstvo, Moskva, 1994; p. 71)

[6] Vid. Tarabukin, Nikolái. “Del Caballete a la máquina”, en: Tarabukin, N. El último cuadro, G. G., Barcelona, 1977. “Tatlin dice que dejaría los contrarrelieves inútiles y fabricaría cacerolas útiles… pero el pintor, antiguo y moderno, era y sigue siendo un artesano”; p.53.

[7] Vid. Punin, p. 252.

[8] Vid. Punin, p.101

[9] Vid. Cough, Maria. “Intermission: the Spengler controversy in Russia, 1921-22”, en: The artist as producer: Russian constructivism in Revolution, University of California, Berkeley, 2005; p. 132 ss. En donde se dice que los objetos no son objetos, cuando son dados en un contexto industrial (p.147). Maria Cough confunde un marco literario (Spengler) con el marco socio-económico de la guerra civil, en donde Spengler suena como a chino; y en efecto, a chino le sonaba a Tatlin eso de los objetos que no son objetos. En verdad la “estandarización de las manos” (curioso intento de objetivación del trabajo manual) no se circunscribe al ámbito del arte. Andréi Plátonov, había trabajado como ingeniero agrónomo en un koljós de Vóronezh y conocía lo que de artesanía tenían los ingenios mecánicos (ya hemos dicho que a los ingenieros los llamaba sin reparos “artesanos”) en el contexto de la guerra civil; cuando un engranaje o alguna pieza dentada se fundía en el ejercicio mecánico de alguna máquina, no era raro que la replicara un herrero o un carpintero; consiguiendo una tecnología harto misteriosa en la que se integraban piezas de madera y metal con claros signos de taller de artesano, una mano que imitaba el proceso técnico. Por lo demás, el artículo de María Cough, “Tarabukin, Spengler, and the art production” (en: OCTOBER, 93, verano, 2000, pp. 79-108) traza maravillosamente, en detrimento de las tesis marxistas ortodoxas, la afinidad de Tarabukin con las tesis Spengler en la formulación de su teoría productivista. Christina Kiaer, por su parte, en muchos escritos sobre “productivismo” toma el texto de León Trotskii, Voprosy byta (Moscow: Krasnaia nov’, 1923) como marco social, cuando evidentemente se trata de un marco literario envilecido. Rara vez menciona Kiaer las vistas de las calles de Moscú en las que Rodchenko observa con cierto deleite cómo los buhoneros campan libremente por la Tsverskaya; lo que mí me recuerda esto que decía otro discípulo vil de Trotskii (Serge, Victor. Memoires d’un revolutionnaire, 1901-1941, Seuil, 1951) al referirse a los buhoneros de la NEP. “Había muchos mendigos, pero ninguno se moría de hambre… En los círculos dirigentes empezaba a hablarse del Plan de Reconstrucción preconizado por Trotsky. País en convalecencia, país en marcha”, (Tr. Tomás Segovia, p. 202). El diario de Moscú de Walter Benjamin es un testimonio personal interesante al respecto. Para una descripción de lo que se podía comprar en las calles, además del diario de Moscú, también se puede consultar una descripción que parece un inventario, de E. Ashmead-Bartlett (The Riddle of Russia, London, 1929, pp. 207-208, cit. en: Ball, Alan M. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921-1929, University of California Press, Berkeley, 1990).

[10] Vid. Tatlin, Vladimir. “El problema de la relación entre el hombre y el objeto”, cuyo sobretítulo dice así: “Declaramos la guerra a las cómodas y los aparadores” (Tr. y notas propias, en: Zhadova, p. 267); “Tatlin construye la vida, y lo hace con la suya propia, con su propio espíritu…” (Punin, p. 164).

[11] Ibíd., p. 207.

[12] Y de pronto nos encontramos con que esta pobreza —que según Tetriakov y Arvatov, estaba por escribirse y hacerse relato—, y este rigor material al que se supedita cualquier maniobra del pensamiento de los años veinte, proviene “del diagnóstico del hijo de un joyero judío”, como solían recalcar Roman Jakobson y Nadiezhda Mandelstham con evidente inquina; decía Ósip Brik en 1918: “hay que drenar los pantanos del arte…”; “la burguesía ha reducido la materia al estado gaseoso, en lugar de cuerpos sólidos, he aquí vapores ideológicos”; “¡Queremos realidades!”, tal era la consigna del arte de la comuna (Iskusstvo Kommuny, 1918). Consignas iconoclastas similares llenan el texto seminal de Alexei Gan (Konstruktivizm, 1922).

[13] Vid. Lodder, Christina. El constructivismo ruso, Alianza, Madrid, 1987; p.140. No sólo la crisis de la vivienda, sino las circunstancias materiales en las cuales la experiencia global de las Vjutemás operaba, las considera Christina Lodder.

[14] Rodchenko, Alexander. “Rabota s Maiakovskim,” cit. en: Kiaer, pp. 21-43.

[15] Vid. “Rodchenko v Parizhe. Iz pisem domoi”, Novyi Lef, 2, 1927, p. 20. Manuscrito del archivo Rodchenko-Stepanova de Moscú; (tr. en: Cartas de París, Madrid, 2009; p. 105.) Le agradezco las citas en castellano a mi amiga Teofani Eva Kos.

[16] Ibíd., Novyi Lef, 2, 1927, p. 20.

[17]Ibíd., Novyi Lef, 2, 1927, p. 11-12.

[18] Vid. Shklovsky, Viktor. Khod konia, Moscú-Berlin, 1923; pp. 196-197. Se trata de la estatua ecuestre de la plaza Vosstaniya de San Petersburgo. Quizás estaba rodeada por una estructura de madera de Ivan Fomin. En una tablilla, dice Shklovski, estaba escrito “monumento de la libertad”; y él hubiese querido poner “la casa de los niños”.

[19] Shklovski fue a Vóronezh como corresponsal de Pravda el 21 de mayo de 1925, vid. “Voronezhkaya Guberniya i Platonov “, en: Tret’ya fabrika, Artel’ Pisateley, Moskva, 1926; p.125.

[20] “Veshch” no se traduce como “objeto” para evitar equívocos en el contexto de la vanguardia soviética, aunque Ilya Ehrenburg y El Lissitzki lo traducían al francés como “Objet” y al alemán como “Gegenstand”. Dice El Lissitzki en la revista homónima Veshch/Gegenstand/Objet (n.1, 1922); “el primitivo utilitarismo está lejos de ser nuestra doctrina”.

[21] Vid. Malevich, K. “Zhivopis’ i problema arkhitektury”, en: Nova generatsiia, vol. 3, n. 2, 1928; p. 116-124.

[22] Vid. El Lissitzky (tr. Sophie Lissitzky-Küppers). “Architecture in the USSR”, en: El Lissitzky: Life, Letters, Texts, Thames & Hudson Press, London, 1980. Publicado en Das Kunstblatt, n. 2. February 1925, p. 116.

[23] Vid. Le Corbusier, Diario VII, comenzado el 1 de octubre 1928, p.37-40, FLC, en: Cohen, p.70

[24] Vid. Cit. en: Чевенгур. Путешествие с открытым сердцем. Platonov, Andrey. Sobraniye sochineniy, v. 5, tom 2. Moskva, 1998. (trad. en: Cátedra, Madrid, 1998; Vicente Cazcarra y Helena S. Kriúkova) Esta misma idea me recuerda algo que Livsic menciona en el arquero del ojo y medio, al citar el manifiesto Nosotros y Occidente, firmado junto a Yakulov y Artur Lure en 1914: “…una epistemología opuesta a la de Occidente y su mundo geométrico (mirovozzreniye geometricheskiy), que partía del objeto hacia el sujeto; el arte de Oriente, era el de una visión algebraica (mirovozzreniye algebracheskiy), y pasaba del sujeto al objeto”; Livsic, p. 467-68.

[25] Vid. Le Corbusier. “L’architecture à Moscou”, 1928; en: Cohen. p.279; “Je dis donc que le Construtivisme… c’est en fin de compte une idée poétique” (p.281).

[26] Alusión a una anotación sobre la simetría de la arquitectura vernácula rusa que Andreas Lou-Salomé toma en su viaje a Rusia con Rilke, antes de la revolución de 1905. (Trad. Roberto Bravo, Madrid, 2011; p. 60.)

[27] Entre las facciones de izquierda en la facultad de arquitectura, estaban los constructivistas, agrupados en torno a la OSA y la revista SA (Vesnin, Ginzburg, etc.), que mantenían una disputa teórica con los racionalistas, agrupados en ASNOVA (Ladovskii, Krinskii, Mélnikov, etc.). Izvestia ASNOVA fue la única publicación del grupo ASNOVA, y El Lissitkzi se encargó de coordinarla en 1926. Para un primer acercamiento a las diferentes posiciones de los arquitectos de la vanguardia soviética está la obra clásica de Selim Xan Magomedov en dos tomos, uno dedicado a los problemas “formales” y otro a los “ideológicos”. El primero es el que nos interesa más. Vid. Xan Magomedov, Selim O. Arjitektura sovetskogo avangarda, Kn. 1. Problemu formobrazovaniya. Mastera i meyeniya, Stroyizdat, Moskva, 1996.

[28]Vid. Izvestia Asnova, v. 1, n.1 (único), Moscú, 29 de marzo de 1926; “Prababushki verili, chto zemlya — tsentr mira, a chelovek — mera vsekh veshchey… Nauchites’ videt’ to, chto pered vashimi glazami, vot chelovek — portnomu mera, a arkhitekturu mer’te arkhitekturoy”. En el texto A. y la pangeometría, nos deja El Lissitzky una pista para rastrear el aforismo, aunque con variaciones, entre los dadaístas de Zúrich (Vid. Carl Einstein y Paul Westheim, Europa-Almanach, 1925, p.103-113; trad. en: El Lissitzky. Life – Letters – Texts, Lissitzky-Küppers, Thames & Hudson, London, 1992 )

[29] Ibíd. El Lissitzky (tr. Sophie Lissitzky-Küppers). “Architecture in the USSR”, en: El Lissitzky: Life, Letters, Texts, Thames & Hudson Press, London, 1980.

[30] Vid. Lodder, p. 131. Sobre los métodos de enseñanza en las Vjutemás véase el capítulo quinto de la obra de Salim O. Xan Magomedov: “5. Ratsionalism (ak arjitekturnoe techenie)”, en: Arjitektura sovetskogo avangarda, Moskva, 1996 (Libro uno).

[31] Manuscrito a lápiz, escrito en el verano de 1920 en la “Comisión para la síntesis de las artes” (GNIMa, R 1a 1644), vid. “5. Ratsionalism (ak arjitekturnoe techenie)”, en: Xan Magomedov, Selim O. Arjitektura sovetskogo avangarda, Moskva, 1996 (Libro uno).

[32] Ibíd. Ginzburg, Mosei. Ritm v arjitekture, Sredi Kollektsionerov, Mokva, 1923. (tr. en: Ginzburg, Moséi. Escritos 1923-1930, Madrid, 2007, p. 29).

[33] Ibíd. Izvestia ASNOVA, pp. 3-5.

[34]Vid. Ginzburg, Mosei. Ritm v arjitekture, Sredi Kollektsionerov, Mokva, 1923. (tr. en: Ginzburg, Moséi. Escritos (1923-1930), Madrid, 2007, pp. 23 ss.)

[35] Vid. Krinskii, Vladimir. “Put’ arkhitektura”, de un informe en INKhUK, fechado en abril de 1921, en: Mastera sovetskoi arkhitekury ob arkhitekture: izbrannye otryvki iz pisem, statei, vystuplenii i traktatov, Tom. 2, ed. M.G. Barkhin, Moscú, 1975; p. 114.

[36] Ibíd. El Lissitzki, escribe en Das Kunstblatt (n.2, 1925); “sería miserable ver el espíritu de la época solo en la falta de ornamento y de perfil… no pensamos en un juego de bloques, sino en las idea de construcción y en los conceptos del espacio”; ¿es que a caso pensaba El Lissitzki que la arquitectura de la vanguardia parecía eso, una caja de cubitos, pirámides, y cilindros de madera? ¿O es que los profanos tenían la arquitectura de la vanguardia por un juego de construcción, como el que Bruno Taut diseñó de su propia arquitectura de vidrio? En la revista Veshch (v.1-2, 1922) El Lissitzki incluye tres ilustraciones que me desconciertan: en la primera, cuatro cuadrados negros, con un epígrafe que dice “Theo van Doesburg, base general de la pintura”. En la segunda ilustración, los cuadrados negros son cubos con una sola cara en blanco (y algo que se esconde detrás de ellos), y en el epígrafe dice “base general de la escultura”. En la tercera, los cubitos se han vuelto blancos, o transparentes, no sabría decir, y en el epígrafe dice “base general de la arquitectura”.

[37] Vid. Gan, Alexei. “Kompozitsiya iz arjitekton», en: SA, n. 3, 1927, pp. 104-106.

[38] Vid. Xazanova, V. E. Sovetskaya arjitektura pervyj let Oktyabr. 1917-1925, Akademiya nauk SSSR, Moskva, 1970. En éste riguroso texto Xazanova habla también del formalismo de Moséi Ginzburg en Ritm v arjitekture (Moscú, 1923). La verdad es que, ya lo hemos dicho en la primera parte del ensayo, el constructivismo no dejó nunca de ser un método formal con un propósito claro, “reducir” la carga icónica de los elementos del mundo; aunque sus motivos fueran diferentes al principio y al final de la década.

[39] Vid. Krinskii, Vladimir. Nekotoryye kompozitsionnyye raboty nachala 20-kh godov, M: MAI, 1965; p.8 (manuscrito), cit. en: Xazanova. Sovetskaya arjitektura (Moskva, 1970)

[40] Vid. Tatlin, Vladimir. “Nasha predstoyashchaya rabota”, VIII S’yezd Sovetov, n.13, 1921. Traducido al inglés como “The Work Ahead of Us”, en: Zhadova, p.239; sucesivamente se repite el mismo eslogan en otros documentos recogidos por Zhadova, pp. 241, 243.

[41] Sobre los paralelepípedos en calma, vid. Izvestia ASNOVA, pp. 3-5.

[42]Vid. Le Corbusier (tr. Josefina Martínez Alinari). Hacia una arquitectura, Ed. Apóstrofes, Barcelona, 1998; p. 14.

[43] Ibíd., p. 25.

[44] Ibíd. Novyi Lef, n.2, 1927; p. 15